2022.09.01

最終更新日 2024.11.12

【2024年最新・茨城】『断熱等性能等級』『一次エネルギー消費量等級』 ~住宅の省エネ基準についてわかりやすく解説します~

2021年4月より施行された改正建築物省エネ法。300㎡未満の住宅に関しては、建築士による省エネ適合についての説明が必要となりました。

また、5年後、10年後スパンで『全ての住宅を省エネ適合させる』といった国のプランもあり、今後更に省エネ性能の高い住宅が増えていくでしょう。

そこで、具体的な省エネ基準についてわかりやすくお伝えしたいと思います。

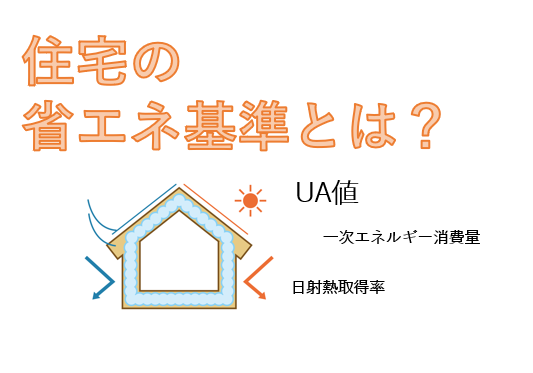

省エネ基準とは?

2021年4月より施行の『改正建築物省エネ法』での、300㎡未満の住宅についての基準をお伝えします。

『断熱性能』『設備性能』の2つに分けられ、どちらも省エネ性能を高めるには重要な要素といえます。

省エネ基準は、具体的には(1)外皮平均熱貫流率(UA値) (2)日射熱取得率(ηA値) (3)一次エネルギー消費量削減率 の3項目で判断されます。

日本国内は8つの気候地域区分に分けられており、地域によって基準値が定められています。

断熱等性能等級 ~断熱材とサッシ~

断熱等性能等級についてご紹介します。

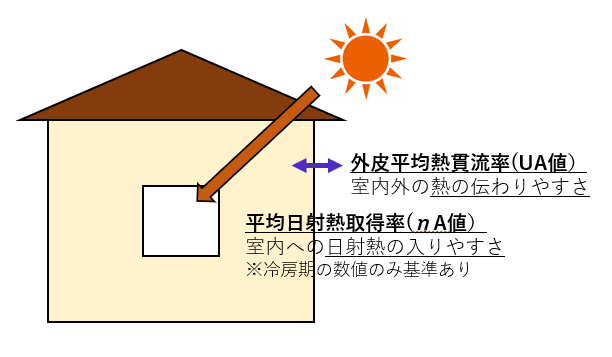

外皮平均熱貫流率と平均日射熱取得率(冷房期)の2つが基準となり、等級が決まります。

イラスト図にもありますように、外皮平均熱貫流率は『熱の伝わりやすさ』、平均日射熱取得率は『日射熱の入りやすさ』と表せます。

なお、平均日射熱取得率は、冷房期(夏場)と暖房期(冬場)の2種類があり、省エネ基準の基準値があるのは冷房期のみとなっています。

数値の見方

外皮平均熱貫流率は、『熱の伝わりやすさ』ですので、数値が小さければ小さいほど断熱性能は高くなります。

茨城県水戸市での基準値は0.87で、0.60がZEH基準です。

冷房期の平均日射熱取得率も同様で、数値が小さければ小さいほど『夏場の太陽の日射熱が入らない』ため、優位にはたらきます。

日射熱取得率に関していえば、暖房期(冬場)は外から日射を取り入れたほうが省エネになるため、一概に『数値が低ければ良い』とは言いがたいです。

写真のように窓の小さな住宅ですと、熱が逃げやすいサッシの面積が小さいため、平均熱貫流率は良くなりますが、太陽光を取り入れづらいため、冬場の日射熱取得率は不利になってしまうでしょう。

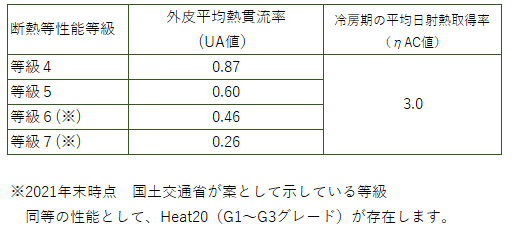

断熱等性能等級と基準値

断熱等性能等級の具体的な基準値については、下記の表の通りです。

2022年9月時点での最高等級は4となっており、こちらがいわゆる『省エネ基準』です。

2021年4月より、等級5が創設されました。

等級5については、ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の断熱部分の基準となっています。

等級6,7については、2022年10月より創設されます。

結露発生防止も、基準の1つに含まれます

結露というと窓につく水滴を想像されるかもしれませんが、壁の内側に起きる『表面結露』は柱などを腐食させかねないため、非常に恐ろしい存在です。

断熱等性能等級の中には『結露発生防止』に関する基準もあります。

室内の湿気を壁の内側に入れないようにし、壁の内側の風通しを良くして、湿気のみを屋外へ逃がしていくという施工を行います。

一次エネルギー消費量等級 ~給湯や空調等の設備性能~

住宅の断熱性能などを高めることもは大切ですが、普段使用しているエアコンや給湯器などの省エネ性能を高めていくことも大切です。

使用する設備がどのくらいエネルギーを使い、同じ規模の住宅に対して、どれだけエネルギーを削減できたかを表します。

一次エネルギー消費量自体は、『GJ(ギガジュール)』『MJ(メガジュール)』などといった、化学の授業で習う熱量のような数値で表されます。電気料金や灯油代などで換算することもでき、年間の光熱費に換算して住宅の仕様別に比較することができます。

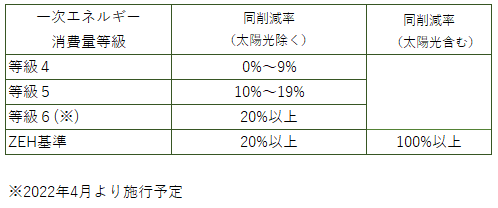

一次エネルギー消費量等級と基準値

一次エネルギー消費量等級は、『一次エネルギー消費量削減率(%)』で表されます。

2022年9月時点、省エネ基準とされるのは等級4『削減率0%~』となり、非常にわかりやすいものかと思います。

(2022年4月より、一次エネルギー消費量等級5(20%以上削減)ができました)

削減率ですので、数値が大きくなればなるほど省エネ、といえます。

断熱・一次エネルギー性能を上げることでのメリットはご存知ですか?

断熱・一次エネルギーの等級をお伝えしてきましたが、性能を上げることで様々なメリットがあります。

性能を上げるためのコストはかかることは確かです。

しかし、計り知れない恩恵があることも確かですので、ご紹介いたします。

快適な室温に近づけることができ、健康寿命が長くなる

断熱材に家を暖める効果はないですが、暖房で暖めた熱や冷房による冷気を外に逃がさない、外から入れないといった効果があります。

冬場の室温が下がりすぎないといった快適性にも大きなメリットがあります。

家全体を高断熱にすることで、お風呂場・洗面だけが寒くヒートショックになるといったリスクも軽減することができるでしょう。

数々の研究により、健康へのメリットは明らかになってきています。

快適で健康も手に入れられる高断熱住宅。いえすたいる工務店の建築事例で感じてみませんか?

茨城県で建てた「安全で快適な高性能・省エネ住宅事例」4選

光熱費削減をすることができる

光熱費の多くを占める「暖房」「冷房」「給湯」費ですが、断熱性能向上によって大きく削減することが出来ます。

月々の光熱費は数万円ですが、この先30年以上住むことを考えると、住宅購入費同様、大きな金額になります。

1日単位の小さな光熱費削減が、トータルで見ると大きなコスト削減につなげることができます。

太陽光発電を載せると、日中の電気代を部分的に賄うこともできます。

断熱だけでなく『気密性能』も上げないと効果は下がってしまいますので、要チェックです。

熱を逃がしにくくなる工夫の1つに断熱性能をお伝えしましたが、床や壁、天井との間に『すき間』があっては元も子もありません。

すき間がどれだけないかというものを、『気密性能(C値)』として扱われています。

工務店には、断熱だけでなく、気密性能についても聞いておくことが大切でしょう。

住宅の認定により『資産価値』になる他、国の補助金などが受けられる

国の認定制度で、『長期優良住宅』や『認定低炭素住宅』、そして、ZEHなどが存在します。

この住宅の性能は~~~で、という認定を取ることができ、ローン減税や各種補助金などの対象になるため、性能を上げる価値があるといえるでしょう。

また、国は住宅の省エネ性能を上げていくように誘導として100万円といった高額な補助金を出していますので、タイミングが合えばぜひ使うことをおすすめします。

認定実績が累計120万戸突破!ますます注目される『長期優良住宅』とは

「脱炭素社会」で推進される「認定低炭素住宅」とは?

主な補助金事業

『長期優良住宅』『ZEH』『認定低炭素住宅』などを建てることによって活用可能な補助金に関するコラムにつきましてはこちらをご参照ください。

【最新/新築最大100万円/補助金】子育てエコホーム支援事業とは?対象条件は?いつから申請可能?

【Ⅱ期更新/住宅補助金】令和5年度地域型住宅グリーン化事業 最大補助金140万円!

まとめ

住宅の省エネ基準(断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級)についてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

世界的な脱炭素化の動きは近年加速しており、2030年には『ZEH』を住宅標準としたいという国の案も示されています。

補助金の他、住宅ローン減税やフラット35(固定金利の住宅ローン)などにおいても省エネ住宅の優遇措置があります。こちらも参考にしてみてはいかがでしょうか。

お読みいただき、ありがとうございました。

いえすたいる編集部

のぶりん

二級建築士・宅建士の「のぶりん」です。 省エネや補助事業・法改正対応を主に専門分野にしており、 少しでもお役に立てたらと思いコラム執筆をしています。 不明点や気になること、おすすめの工務店は?等、お気軽に問合せ下さい!