2022.05.31

最終更新日 2024.02.28

【太陽光/電気代/値上げ】電気代高騰で太陽光発電設置を考えるのは実際どうなの??

毎月のように電気代値上がりが懸念されている今日。買う電気が多い家庭であるほど、この先の電気料金の上昇が気になる方も多いかと思います。そんな今であるからこそ、太陽光発電を設置して『買う電気をなるべく減らす』生活をお送りすることをオススメします。なぜ電気代があがっているのか?売電が下がっている今日、本当に太陽光発電の導入にメリットはないのか?そもそもなぜ『売電単価』が下がるのか?などの観点から『太陽光発電』についてまとめていけたらと思います。

『太陽光発電設備』の基本情報

「どのくらい発電できるの?」「設置費用は?」「5kWのシステム容量ってどういう意味?」など、太陽光発電を調べていくと、太陽光発電設備に対しての疑問も多いと思います。『設置編』と題した3部作コラムのVol.1では、基本的な情報や、意味などについて書いておりますので、是非下記のコラムをご参照ください。

住宅に太陽光発電を導入しようvol.1~設置編~

太陽光発電導入方法は大きく分けて『3種類』

太陽光発電設備は大きく分けて3種類の導入方法があります。「太陽光発電設備を導入したい目的は何か。」それによって導入方法をご検討いただくのが最善かと思います。導入モデルを比較したコラムもございますので併せてご覧ください。

【新築/注文住宅】太陽光発電設備初期費用「0円」のPPAモデルとは?導入はおすすめ?メリットやデメリットは?

太陽光発電設備を導入するメリット・デメリット

太陽光発電を導入するメリットとしては「環境に優しい」「災害時の太陽光活用」「売電収入」などがあげられます。そして『電気代の上昇に伴う「電気料金の削減」』。ここ最近では一番大きな着目点ではないでしょうか。逆に、どんな家でも太陽光を導入した方がよいかというと一概にそうではなかったりもします。基本的には屋根に穴をあけるので「どんな屋根材をつかうのか」「屋根の構造」等によっては「雨漏り」も懸念されますし、年間の日射量の少ない地域では、当然発電量が十分にないので導入するメリットも感じにくいでしょう。また、設備も劣化するのでメンテナンス費(ランニングコスト)もかかります。さらには先ほどメリットとして挙げた「売電収入」も、年々下がる「売電単価」によって近年は大きなメリットといいにくい部分もあります。「売電収入」を検討される方にとってはデメリット要素が強いですね。詳細は『メリット・デメリット編』と題した3部作コラムのVol.2をご参照ください。

住宅に太陽光発電を導入しようvol.2~メリット・デメリット編~

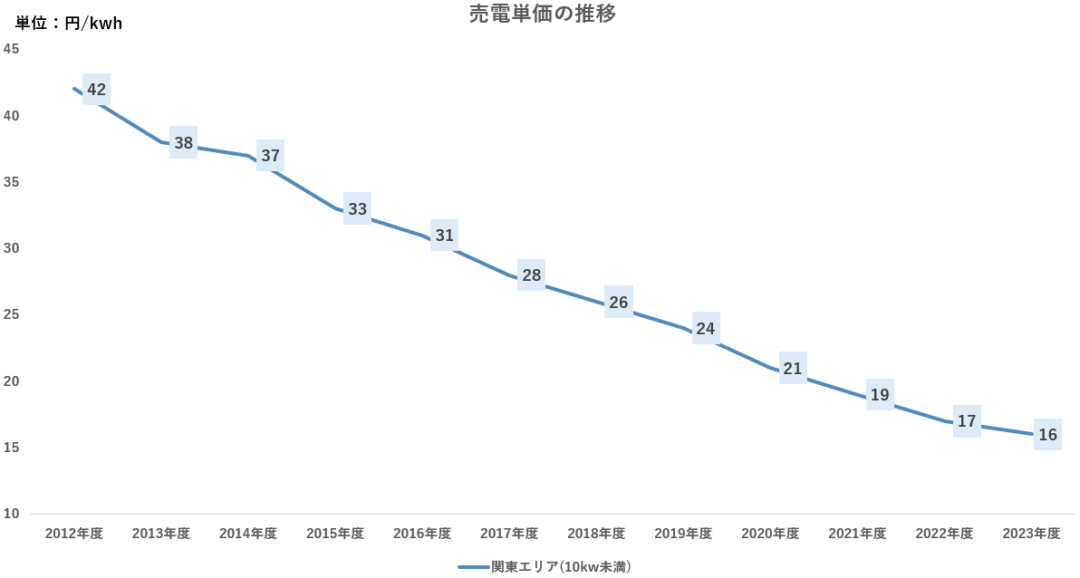

売電単価の減少推移~売電収入の観点では厳しい現実~

太陽光で発電をした電気を「売電」して収入を得る金額は年々下がっているので、2012年に太陽光発電を導入した家庭と、2023年に太陽光を導入した家庭では、「売電収入額」だけで比較すると大きな差があることがわかります。なので「太陽光を導入するメリットがすくない。」と思ってしまう。ここが落とし穴です。売電単価は「FIT制度(固定価格買取制度)」で定められた売電価格(42円や21円等)です。そして、FIT制度では原則として「太陽光発電システムの初期導入費用を回収できるように」設定されています。なので売電単価の減少は、逆を言えば「毎年太陽光発電設備を導入するコストは下がっている」と読み替えることができるのです。

電気代の上昇で転換期~ 売電⇒自家消費 の時代へ~

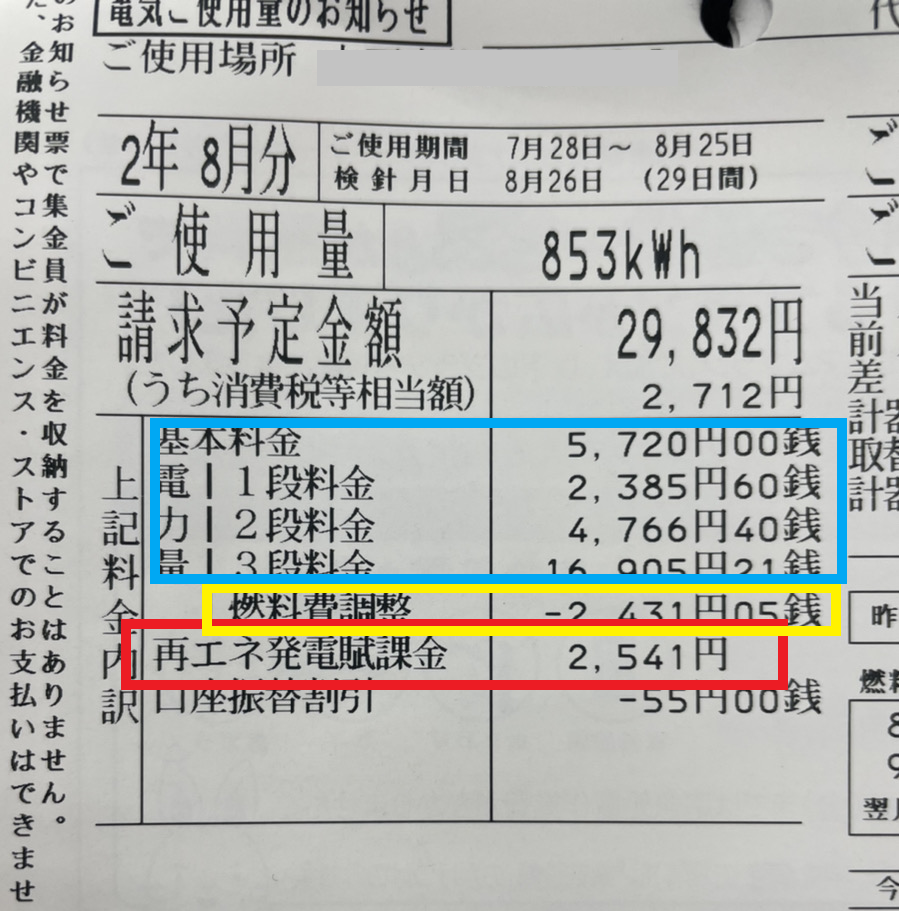

上記の通り、年々売電単価がさがる一方で、ここ数年で大きな問題となっているのが「電気代の上昇」です。実際、売電単価よりも買電単価の方が高い現代では、「売る」よりも「発電した電気を家庭で使ってなるべく買う電気量を抑える」ことが重要となります。一言に「電気代」といっても「基本料金」の他に、「燃料調整費」や「再エネ賦課金」などの変動額を加えた最終金額が『電気代』となって、各家庭ごとに負担する額が決まっているのです。ここ最近「電気代があがったな。」と感じるのは、「価格変動」が起きる再エネ賦課金や燃料調整費が大きく影響しています。ではどれだけ挙がっているのか。詳細は『電気代の上昇と自家消費型太陽光の導入編』と題した3部作コラムのVol.3も併せてご参照ください。

住宅に太陽光発電を導入しようvol.3~電気代の上昇と自家消費型太陽光の導入編~

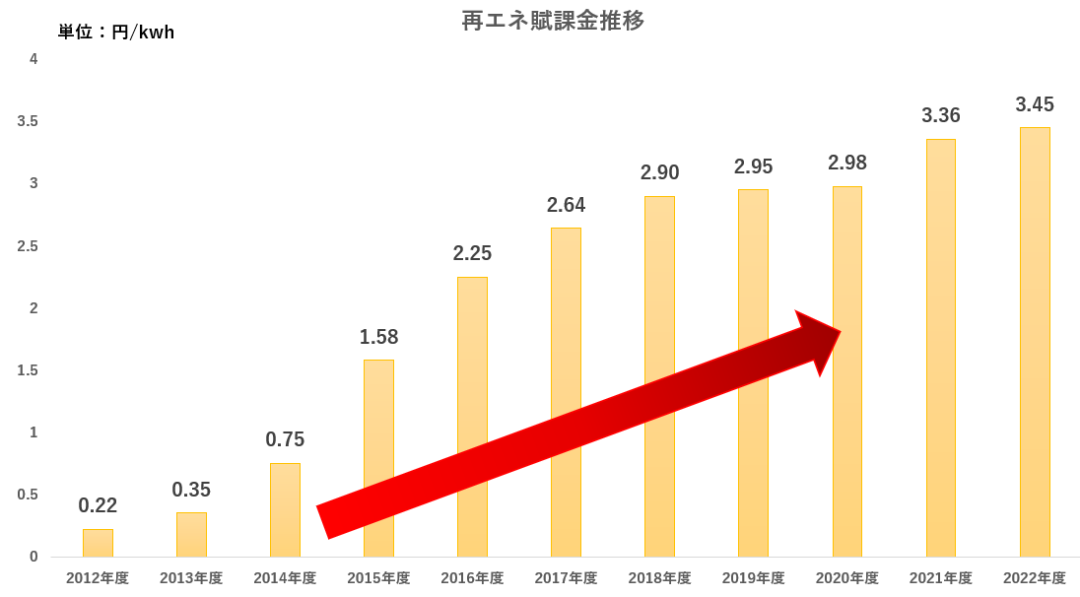

今後懸念される「再エネ賦課金」「燃料調整費」の影響

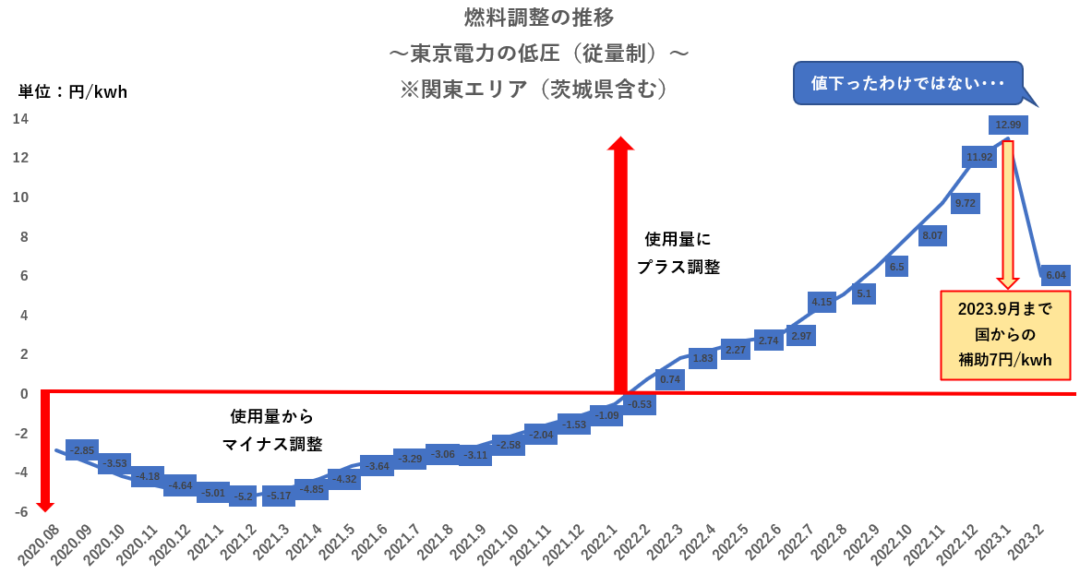

「燃料調整制度」とは、火力燃料(原油・LNG〔液化天然ガス〕・石炭)の価格変動を電気料金に反映させるため、毎月変動率を考慮し、自動的に電気料金を調整する制度

2020~2021年度では、コロナウィルスの流行によって経済活動が停滞してしまった影響により、燃料価格が大きく下落していた為、家庭の電気代にもその分マイナス調整が入り、電気量料金の請求数字をみると、上昇幅がかすんでいました。2022年度は、毎年あがり続ける『再エネ賦課金単価』の上昇(2012年から2022年で3.23円/kwhも上昇)はもちろん、コロナ禍からの景気回復で石炭・液化天然ガスの需要が世界的に高まった結果、燃料価格が高騰しています。燃料価格の上昇の影響で、「燃料調整費」がプラスに変動。『再エネ賦課金単価の上昇』・『燃料調整費のプラス調整』これらの観点から結果的に電気料金が値上がりしています。そこに追い打ちをかけるように昨今ロシ

ア・ウクライナの情勢の緊迫化が重なっているので、『今後も電気料金の値上がり』が大きく懸念されています。また、2023年2月から燃料調整費は値下がりしておりますが、国策によって燃料調整費に補助が入った状態なので、実際には上昇は続いています。みなさんも一度過去の電気料金明細と比較してみてください。『なんで電気代上がってるの…』と悩んでいる方は、去年の同じ時期と比較していただくと、特に『燃料調整費』でどれだけ電気代の請求額に影響が出ているかがわかると思います。

※参考図:電気代・・・「基本料金」と「再エネ賦課金」と「燃料調整費」

ゼロエネ住宅の検討や再生可能エネルギーの効率的な利用へ

ここまででわかることは『電気を買えば買うほど』電気料金に『再エネ賦課金』『燃料調整費』が上乗せされて、結果的に負担する『電気代』があがっているということです。なので『電気をなるべく買わない暮らし~自分たちが使うエネルギーは自分たちでなるべく作る生活~』が地球にもお財布にも優しいというわけです。そしてその負担額は今後ますます肥大化することも懸念されます。電気の使用量は変わっていないのに一年前と比べて何千円も上乗せで請求が・・・なんてことも。いまからマイホームをご検討される方や、太陽光発電を導入しようと検討されている方は、ゼロエネ住宅をはじめ、蓄電池を搭載し、夜間電気をなるべく買わない創蓄連携システムを搭載したり、電気自動車を家につなげるV2Hシステムなど、様々なシステムもございますので、是非下記のコラムもご覧になってみてください。その分のコストアップなど、メリットもあればデメリット部分もございますので、踏まえたうえでご検討いただくのも一つかと思います。

【EV/太陽光/蓄電池】V2Hとは?仕組みやメリット・注意点まとめました

家庭用蓄電池の導入で実現する3つの備え~『将来の暮らし・自然災害・未来の地球環境』~

住宅の災害対策に新たなる風~スマートエルラインライトとは?~

まとめ

電気代の上昇は「電気使用量」が多い家庭においては、特に大変な問題です。今までは原油価格の下落などもあり大きな上昇幅がなかったため、あまり大きな問題にもなっていませんでした。ですがここ数カ月で、コロナ禍からの景気回復や脱炭素化の情勢、ロシア・ウクライナ情勢などの観点から、電気代上昇問題(エネルギー問題)が各家庭で無視できない状況になってきています。また、太陽光発電設備は建築後、後付けで設置する場合は余分にコストがかかってしまいますし、だからといってゼロエネ住宅や創蓄連携システムを検討すると、そもそも住宅設備のコストアップは当然避けられない問題です。そこで補助金制度をうまく活用することもオススメします。『グリーン化事業』や、今後始まる『子育てエコホーム支援事業』などの補助金関連のコラムや省エネ住宅の建築事例なども併せてご覧ください。

【省エネ住宅/ZEH水準】2022年10月より認定水準引き上げ改正に!~長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH(ゼロエネ)はどれを選択すべき?~

【最新/新築最大100万円/補助金】子育てエコホーム支援事業とは?対象条件は?いつから申請可能?

いえすたいる編集部

KAKUTO

最近は「洋服(特に裏原系)」と「kpop」にハマっています! 息抜きにする「読書(主にミステリ小説)」もちょっとしたマイブームです。 これから家を建てる皆様へ、少しでもお役に立てる情報発信を 私自身も日々勉強しながら更新してます!